Terminale histoire. Les régimes totalitaires..

|

| Congrès du parti nazi à Nuremberg, septembre 1934 : de gauche à droite, Himmler, Hitler et Lutze saluent la flamme du souvenir en l'honneur des soldats de la Première Guerre mondiale, dans le cadre d’un immense rassemblement. |

Les régimes totalitaires

A connaître et à savoir utiliser

Question centrale : quelles sont les caractéristiques communes de ces régimes ? Quelles conséquences vont-ils avoir sur l'équilibre européen ?

1. Des points communs et des spécificités idéologiques.

A) Des régimes nés de la guerre et de la crise.

Manuel pages 50-51

• Le régime bolchévique né de la guerre dès 1917 en deux révolutions.

Février : grèves, manifestation. Le tsar est renversé.

Octobre 1917 : les bolchéviques (= Parti communiste en 1918) conduits par Lénine s’emparent du pouvoir.

Les conflits entre les blancs et les rouges (partisans du tsar et communistes) durent jusqu’à la fin de l’année 1922. Les communistes l’emportent et proclament la naissance de l’URSS.

• L’Europe en 1920, après le Traité de Versailles (« Diktat » de Versailles) :

— Démantèlement des Empires et question des minorités nationales non résolue.

— Allemagne réduite et coupée par le corridor de Dantzig.

1918 République de Weimar proclamée le 9 novembre dans un contexte de guerre civile.

— Italie : la victoire mutilée.

• La crise économique aggrave l’instabilité.

• Mussolini et Hitler arrivent au pouvoir en utilisant le cadre institutionnel en se proposant de garantir l’ordre.

B) Fascisme italien et nazisme allemand.

• Sauver leur pays du déclin et restauration de la grandeur nationale.

— Toute-puissance de l’État = l’éradication de toute forme de démocratie, accusée d’affaiblir la nation.

— Transformation des individus : forger un « homme nouveau », produit par l’idéologie du régime.

— Transformation de la société : place de la famille, de l’Homme, des garçons, des femmes.

• Des idéologies cependant différentes :

— Fascisme : références au passé (Empire romain) + culte de la modernité.

— Nazisme : idéologie fondée sur la suprématie de la race aryenne, l’antisémitisme et le racisme. La communauté du peuple doit être expurgée de tout ce qui contribue à l’affaiblir (Cf Hitler dans Mein Kampf).

Antisémitisme :

1935, les Juifs exclus de la communauté nationale par les lois de Nuremberg.

1938 Nuit de cristal avec pogrom (pillages, assassinats, déchaînement de violence) à l’échelle nationale.

Les homosexuels, les témoins de Jehovah, les handicapés également persécutés.

9-10 novembre 1938 La Nuit de cristal. Pages 60-61.

C) Le socialisme soviétique.

• Communisme : mettre fin à la lutte des classes par une dictature du prolétariat (= prolétaires ne possèdent que leur force de travail). Produire une société sans classes et sans État.

• 1919 Komintern (IIIe Internationale communiste) pour coordonner les forces des partis communistes du monde entier.

• Staline est secrétaire général du Parti communiste soviétique à partir de 1922. A la mort de Lénine en janvier 1924, Staline et Trotski se font face : Staline s’empare progressivement de la totalité des pouvoirs. Fin 1928, il apparaît comme le maître incontesté du pays.

2. Des pratiques communes.

A) Des pratiques politiques autoritaires.

• Un chef incontesté, infaillible et guidant son peuple (Mussolini le Duce, Hitler le Führer, Staline le Vodj).

Culte de la personnalité : les arts et tous les médias participent à l’élaboration du mythe du chef infaillible.

• Un parti unique, omniprésent dans l’organisation politique et sociale.

• Propagande et mise en scène du pouvoir : contrôle des esprits, information soumise à la censure, propagande qui met en scène la toute-puissance de l’État.

• Pratique de la terreur : des polices politiques traquent les individus qui refusent de se soumettre : le NKVD en URSS, la SS et la Gestapo en Allemagne, l’OVRA en Italie.

— 1933 ouverture du premier camp de concentration à Dachau en Allemagne pour enfermer les militants communistes (mission première des camps de concentration est la « rééducation » des opposants politique. Ce sont des camps de travail forcé).

— En URSS Staline veut aussi éliminer les « ennemis de l’intérieur » : déportation et assassinats de masse dans les camps du Goulag. Des millions de personnes sont victimes de cette violence d’État, 750 000 personnes seront exécutées en 18 mois (1937-1938).

1937-1938 La Grande Terreur en URSS. Pages 58-59.

B) Des pratiques, sociales de contrôle.

• Emprise totalitaire sur tous les aspects de la vie sociale et privée.

— Allemagne : l’organisme Kraft durch Freude se charge des loisirs et des vacances (= contrôle du temps libre).

— Italie le parti fasciste met en place des groupes de quartier et des chefs d’immeuble qui exercent le contrôle des individus au plan local.

• Embrigadement de la jeunesse dans des organisations de type paramilitaires pour mieux transformer la société (Ballila, Komsomols, Jeunesses Hitlériennes).

• L’adhésion ou le consentement aux régimes totalitaires est réel (repose sur plusieurs facteurs dont la peur, l’encadrement, la propagande), mais ne pas sous-estimer les formes de résistances (Eglises, individus…).

C) Des pratiques économiques interventionnistes.

• URSS (communisme) supprimer la propriété privée pour mettre en place une économie planifiée (dont les principales orientations sont fixées par l’État) et nationalisée.

1928 1er plan quinquennal. Nationalisation des moyens de production, notamment dans les campagnes.

• Allemagne et en Italie : politique de grands travaux (construction d’autoroutes) + programmes agricoles et industriels (armement).

Recul du chômage et satisfaction matérielle (d’où adhésion au régime) MAIS l’économie italienne n’est pas réellement transformée et en Allemagne l’essor économique est davantage dû à la relance de l’industrie d’armement.

3. Des régimes qui conduisent à la guerre

A) L'idéal de la guerre et des conquêtes.

Fascistes et Nazis exaltent la guerre : revivifier la nation, puissance et domination.

• Fascisme : modèle de l'empire romain et rêve de grandeur impériale par la conquête coloniale.

1935 Guerre en Éthiopie.

• Nazisme : la guerre comme loi naturelle (les plus forts éliminent les plus faibles).

— Réunir toutes les populations « de sang et de langue allemands » dans un grand Reich.

— Conquêtes pour garantir au peuple allemand un « espace vital » (Lebensraum) indispensable à la survie de la race germanique.

B) Une nouvelle géopolitique des Etats totalitaires à partir de 1933.

• Remise en cause de l'ordre international issu des traités de paix de 1920.

— 1933 l’Allemagne nazie et le Japon impérial quittent la SDN (Société des Nations créée en 1919 afin de pacifier les relations internationales).

— 1935 Rétablissement du service militaire en Allemagne.

— 1936 Remilitarisation de la Rhénanie.

Aucunes réactions des démocraties.

• Dès 1933 Hitler cherche des alliés pour contrer la menace communiste.

• 1936 Axe Rome-Berlin et pacte Antikomintern avec l’Empire du Japon.

1936-1938 Les interventions étrangères dans la guerre civile espagnole. Pages 68-69.

• Juillet 1936 soulèvement nationaliste mené par le général Franco.

Guerre civile entre les deux camps.

Le conflit en Espagne bouleverse et fracture l’Europe : c'est le terrain d’affrontement des totalitarismes.

• L'Allemagne et l'Italie livrent des armes aux nationalistes.

• Le Komintern organise les Brigades internationales composées de volontaires communistes, socialistes et anarchistes du monde entier qui combattent au côté des forces républicaines.

• Les démocraties restent neutres.

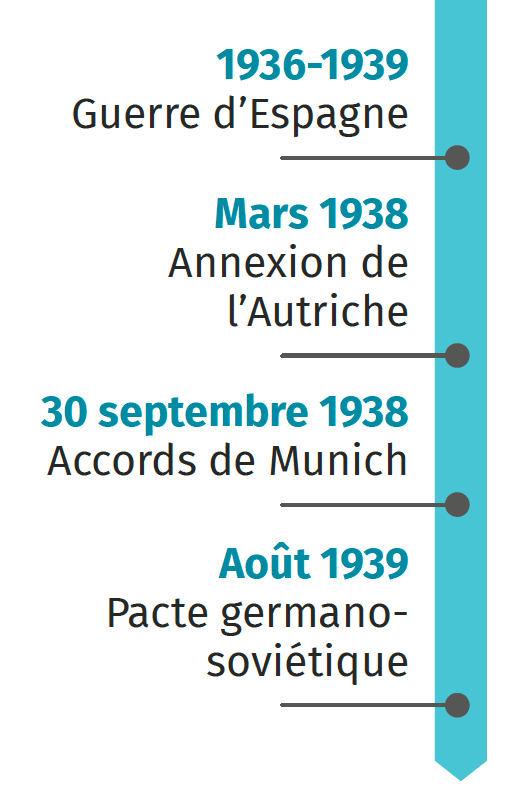

C) La marche à la guerre de 1938 à 1939.

• Face à aux, Hitler engage son projet expansionniste :

— Mars 1938 l’Anschluss (annexion de l'Autriche).

— Septembre 1938 réclame le rattachement de la région des Sudètes en Tchécoslovaquie où vivent 2 millions de germanophones.

29-30 septembre 1938 Conférence de Munich. La France et l'Angleterre cèdent.

— Mars 1939, la Wehrmacht entre dans Prague.

— Août 1939 pacte germano-soviétique (pacte de non-agression).

— 1er septembre 1939 la Wehrmachy qui compte 2,2 millions d’hommes envahit la Pologne.

Lire en ligne ou télécharger ce document (cliquer ici). Sujet type bac analyse de documents.

Vidéos de révision

Vidéos du cours et vidéos de révision. Cliquer en haut à droite pour voir la liste.

Poursuivre la leçon par la littérature de fiction

Philipp Kerr La trilogie berlinoise, 1989-1991.

La trilogie de trois romans policiers déroule en 3 actes, 3 affaires sans autre rapport que l’enquêteur et la période, l'évolution de la société allemande :

- la montée du Nazisme,

- la vie pendant la guerre,

- après la défaite.

Elle montre toutes les petites lâchetés et petites compromissions qui ont permis à certains de survivre simplement mais avec les conséquences que l'on sait. C'est un magnifique ouvrage didactique sans le dire, qui permet aussi de se placer sois même dans cette situation le temps d'un roman, sans juger : comprendre ce qui a perdu les allemands qui étaient jusque là des gens normaux. La vie de tous les jours, l'évolution de la vie de certaines catégories, la révélation des véritables caractères des gens, en bien mais surtout en mal, les conséquences tardives et le prix à payer pour la population sont abordés au long des récits. Des gens normaux qui se révèlent exceptionnellement mauvais dans leurs fonctions, mais aussi les conséquences mauvaises, terribles, du silence des gens normaux.

On pense alors aux thèse d'Hannah Arendt sur la banalité du mal dont c'est en quelque sorte une extension au banal.

Bernhard Schlink Le liseur, 1995.

Un adolescent, Michael Berg, et une femme plus âgée, Hanna Schmitz, ont une liaison amoureuse, dans laquelle la lecture tient une part importante. Un jour, Hanna disparaît subitement. Après quelques années, Michael, alors étudiant en droit, retrouve Hanna sur les bancs du tribunal, accusée d'un crime lors de l'évacuation du camp d'Auschwitz, où elle était gardienne.

Fred Uhlman L'ami retrouvé, 1971.

Le roman raconte la forte amitié entre le narrateur Hans Schwarz, fils d'un médecin juif, et Conrad von Hohenfels, jeune aristocrate, pendant la montée en puissance du régime nazi (en 1932) à Stuttgart.

Commentaires

Enregistrer un commentaire