Terminale histoire. Nouveaux rapports de puissance et enjeux mondiaux (depuis 1990)

|

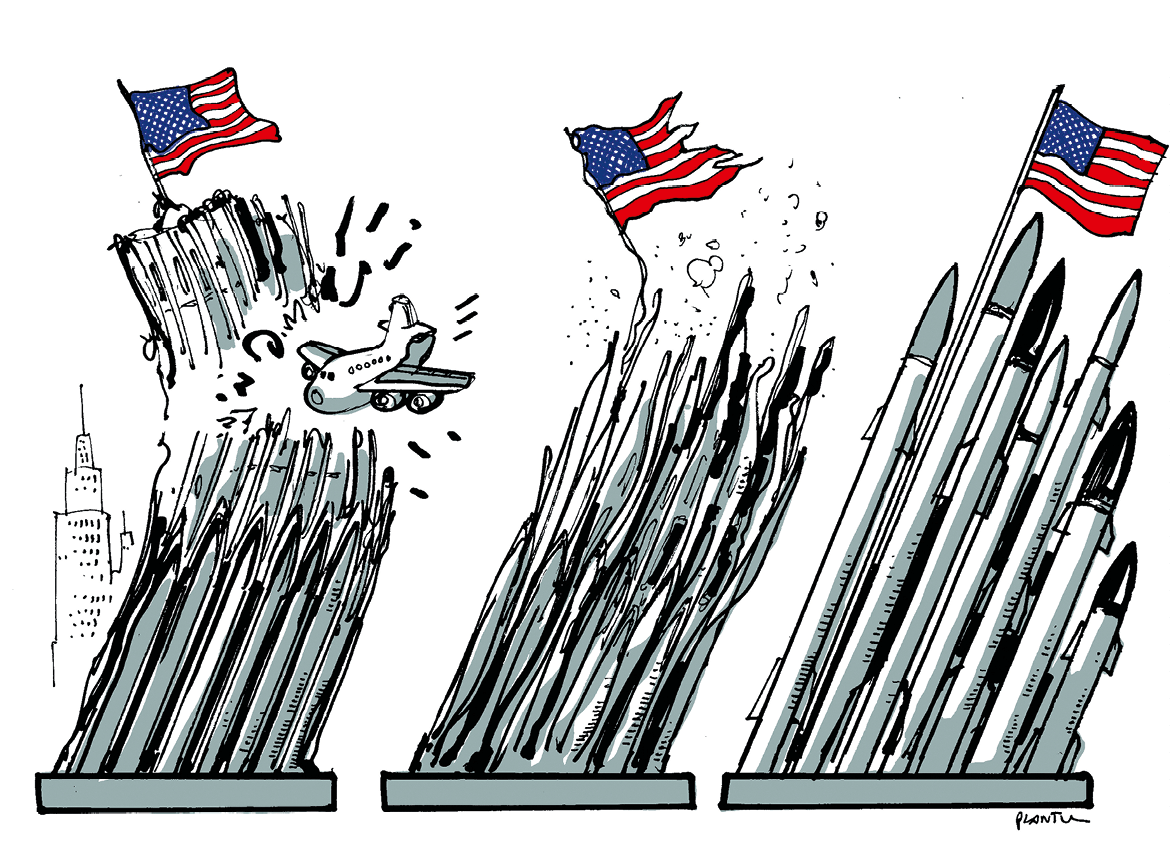

| Le 11 septembre vu par Plantu dans Le Monde, 16-17 septembre 2001. |

Nouveaux rapports de puissance et enjeux mondiaux (depuis 1990)

Diaporama du cours

1. Les espoirs déçus d'un Nouvel ordre mondial (1991-2001).

Comment passe-t-on de l’hyperpuissance américaine en 1990 au désordre mondial en 2000 ?

A. L'hyperpuissance américaine.

Un nouvel ordre mondial dominé par les Etats-Unis.

— Domination idéologique (libéralisme et la mondialisation libérale).

— Dominent l’économie mondiale

— 1ère puissance militaire mondiale (45% des moyens militaires mondiaux)

— Russie : transition politique et économique, une puissance de second ordre (1991-1999 président Boris Eltsine).

— Fin du communiste en Europe centrale et orientale + réunification allemande

— Fin du soutien US aux dictateurs en Amérique latine, processus de paix au Salvador (1990).

— Fin de l'Apartheid en Afrique du Sud.

La fin de l'Apartheid en Afrique du Sud. Pages 244-245.

B. De nouvelles conflictualités : violences d’Etat, crimes de masse et génocides.

La fin de l’équilibre de la guerre froide par l’effacement soviétique entraîne le réveil des nationalismes et des séparatismes.

• Prolifération des armes de destruction massive (Corée du Nord/Iran).

• Conflits intra-étatiques (guerres civiles) accompagnés de pillages et de massacres.

La chute du communisme provoque l’éclatement de la Yougoslavie, un Etat issu de la Première guerre mondiale et qui rassemble différentes communautés et religions. Quatre guerres successives (1991-1995 et 1999) ravagent ce pays avec des politiques d’épuration ethnique. En 1995, 8000 Bosniaques musulmans sont tués par les forces serbes à Sebrenica malgré la présence des casques bleus. Cette guerre se termine par l’intervention des USA dans le cadre de l’OTAN et les accords de Dayton.

Le rôle de l'armée française ne serait pas non plus très clair.

• 1994 création du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR)

• 1998 Création de la Cour pénale internationale (CPI), adoptée par 120 pays, elle n’est ratifiée que par la moitié d'entre eux (pas les USA).

C. Les Etats-Unis entre intervention et impuissance.

Les Etats-Unis privilégient des actions multilatérales par des coalition internationales en coopération avec les autres Etats et les organisations internationales.

• 1992 Restore Hope : intervention en Somalie (famine et guerre civile).

• 1993 Accords d’Oslo : processus de paix entre Israël et les palestiniens.

• 1994 Haïti : rétablir le président élu démocratiquement Jean- Bertrand Aristide, renversé par un coup d’Etat.

2. Anciennes tensions, nouveaux conflits (depuis 2001).

A. L'hégémonie américaine en question

• 11 septembre 2001 Attentats terroristes à NYC (3000 morts).Les attaques du 11 septembre 2001, menées par Al-Qaida et revendiquées par Oussama Ben Laden, font vaciller la croyance des Américains dans l’universalisme de leur modèle et font entrer le monde dans l’ère des guerres asymétriques tout en révélant la menace d’un terrorisme islamiste mondialisé. Les USA ont un nouvel adversaire : l’islamisme radical. George W. Bush désigne les ennemis, ceux de l'Axe du Mal, Corée du Nord, Iran, Irak et leurs alliés .• Les USA décident de mener des guerres préventives en Afghanistan (2001) puis en Irak (2003).Si sur le terrain de la guerre elle-même les troupes ennemies sont rapidement battues, la victoire a un goût de défaite : vingt ans après la situation n'est pas stabilisée, au contraire, la guerre civile s'est installée dans toute la région, faisant grossir… le terrorisme dans des populations civiles réduites à la misère.

• Critiques de la guerre d'Irak et la politique étrangère des US :— Efficacité : le terrorisme n'est pas éradiqué.— De graves atteintes aux libertés :Sort des prisonniers internés à Abou Grahib en Irak ou à Guantanamo à Cuba.Le Patriot Act est dénoncé comme une atteinte aux libertés individuelles.

• Des retraits en forme de défaites.A partir de 2010, le président Obama commence le retrait des troupes américaines d'Irak laissant le chaos derrière eux. En août 2021 les dernières troupes américaines quittent l'Afghanistan à nouveau laissé à un régime islamiste les Talibans.

• Mais renforcement de l'influence US en Europe de l'Est : — Plusieurs pays de l'ancien bloc soviétique entrent dans l'OTAN en 2004.

Exercice : analyser des dessins de presse.Les interventions américaines au Moyen Orient (Afghanistan et Irak) dans des dessins de presse.Commentez à l’aide des images ce que Plantu fait dire au président américain : « 1. On tire dans le tas. 2. On essaye de comprendre pourquoi les gens détestent tant l’Amérique ».

B. De nouveaux enjeux géopolitiques : naissance d’un monde multipolaire

Depuis les années 1990, les modalités de la guerre ont profondément changé.

• Fragmentation de la conflictualité.

• Multiplication des acteurs étatiques ou pseudo-étatiques (pseudo-states).

• De nouvelles puissances de niveau régional ou mondial.

Un Arc de crise du Sahel à l’Asie centrale.

La faillite des états et les déstabilisations externes ont permis l'émergence de dictatures ou de pseudo-états : guerres civiles, spirale du terrorisme, interventions étrangères, réfugiés. L'islam radical et violent, le djihadisme devient un prétexte aux luttes de pouvoir et un moyen de mobilisation, quelle soit locale ou nationale mais aussi mondiale via les réseaux sociaux qui recrutent parmi une jeunesse désorientée.Ne jamais oublier que :— L'islam radical et violent n'est qu'un forme ultra-minoritaire de l'islam, même dans l'islam ultra-religieux, et que malgré son discours de retour aux sources, c'est une forme très contemporaine d'utilisation du religieux par le politique.— Les djihadistes venus d'Europe viennent de tous les milieux et de toutes les origines et ont été recrutés hors des cadres habituels de l'islam (par internet, pas par des imams officiels).— Et surtout l'immense majorité des victimes du terrorisme djihadiste sont des musulmans alors que le terrorisme islamique ne représente qu'un tiers du total des attentats au niveau mondial.

• 2011 Les printemps arabes et leur échec

Voir vidéo Printemps arabe : 7 ans après, quel bilan ?

— Aspirations des peuples à plus de démocratie et de liberté. Si dans un premier temps les dictatures anciennes semblent vaciller, la déstabilisation aboutit à une nouvelle dictature militaire (Egypte) ou à la guerre civile (Libye, Syrie, Yémen). Seule la Tunisie a continué le processus démocratique.• Guerres civiles, terrorisme, interventions militaires étrangères.

— Les rancœurs et les guerres civiles ont permis l'émergence de mouvement terroristes se revendiquant de l'islam radical (Al-Qaida, Daech, AQMI, Boko Haram).

— Les principales

victimes sont parmi les civils de ces régions particulièrement en Syrie (500 000 morts, armes chimiques et crimes de guerre).

Voir vidéo Guerre en Syrie : Retour sur les étapes décisives de ce conflit depuis 2011.

— Des attentats cherchent à semer la terreur et à lutter contre les intérêts occidentaux : Madrid (2004), Tunisie, Paris (2015), Bruxelles, Nice (2016)…

— En Syrie intervention russe, au Sahel intervention française.

• Crise des réfugiés et de l'accueil

— Fuite des civils des zones de guerre (Syrie, Erythrée, Yémen, Afghanistan) qui deviennent des réfugiés : la majorité échouent dans des camps des pays limitrophes.— Les plus dotés en capital tentent de rejoindre l'Europe, les USA, le Canada… où ils ne sont pas toujours bien accueillis quand ils ne sont pas refoulés.

Le recours aux passeurs enrichit les organisations mafieuses et donc aussi le terrorisme.

B. De nouveaux enjeux géopolitiques : naissance d’un monde multipolaire

• Fragmentation de la conflictualité.

• Multiplication des acteurs étatiques ou pseudo-étatiques (pseudo-states).

• De nouvelles puissances de niveau régional ou mondial.

Voir vidéo Printemps arabe : 7 ans après, quel bilan ?

— Aspirations des peuples à plus de démocratie et de liberté. Si dans un premier temps les dictatures anciennes semblent vaciller, la déstabilisation aboutit à une nouvelle dictature militaire (Egypte) ou à la guerre civile (Libye, Syrie, Yémen). Seule la Tunisie a continué le processus démocratique.

— Les rancœurs et les guerres civiles ont permis l'émergence de mouvement terroristes se revendiquant de l'islam radical (Al-Qaida, Daech, AQMI, Boko Haram).

— Les principales victimes sont parmi les civils de ces régions particulièrement en Syrie (500 000 morts, armes chimiques et crimes de guerre).

Voir vidéo Guerre en Syrie : Retour sur les étapes décisives de ce conflit depuis 2011.

— Des attentats cherchent à semer la terreur et à lutter contre les intérêts occidentaux : Madrid (2004), Tunisie, Paris (2015), Bruxelles, Nice (2016)…

• Crise des réfugiés et de l'accueil

— Fuite des civils des zones de guerre (Syrie, Erythrée, Yémen, Afghanistan) qui deviennent des réfugiés : la majorité échouent dans des camps des pays limitrophes.

Le recours aux passeurs enrichit les organisations mafieuses et donc aussi le terrorisme.

Emergence de nouvelles puissances.

Les puissances émergente contestent la prétention des Etats-Unis et de leurs alliés occidentaux à régir les relations internationales.

C. Des défis économiques nombreux

Une crise financière qui devient une crise économique et sociale. Elle démarre avec le surendettement des ménages.

Les Etats compensent pour éviter les faillites des banques : endettement et réduction des dépenses au détriment des populations (cas de la dette grecque).

Elle révèle la financiarisation de l'économie : ce ne sont plus les agents économiques de la production de biens et de services qui sont aux commandes mais ceux de la finance, lesquels demandent un haut rendement financier au détriment du reste (production, salariés, pouvoirs publics, fiscalité), générant parfois des situations absurdes et dévastatrices.

D. Rivalités et coopérations pour gérer les nouveaux désordres mondiaux

Les problèmes que la mondialisation tend à accroître (crises sanitaires, environnementales, migratoires) ne peuvent être résolus à l’échelle nationale. Les Etats, malgré leurs rivalités, sont poussés à coopérer.

2015 Accord sur la non prolifération nucléaire avec l’Iran, puis retrait américain.

Vidéos de révision

Vidéos du cours et vidéos de révision. Cliquer en haut à droite pour voir la liste.

Au cinéma, en vrac, les attentas de 1993 en Somalie contre les troupes américaines (les troupes US en héros), l'opération tempête du désert en 1991 (les troupes US en mode ironique), le génocide au Rwanda, le siège de Sarajevo, les massacres de Srebenica en Bosnie, la fin de l'apartheid, la diplomatie française, un marchand d'armes profitant de la fin du rideau de fer pour fournir les guerres civiles.

Le cinéma américain domine non seulement le box office mais aussi la narration : le salut vient de héros et l'armée américaine ne peut que apporter la démocratie.

Mais d'autres cinématographies apportent une autre lecture : Emir Kusturica raconte de façon onirique le siège de sa ville Sarajevo et la folie des habitants dans Underground en 1995, les cinéastes palestiniens racontent, le mur et les passages de check points.

Commentaires

Enregistrer un commentaire