Terminale histoire. La Seconde guerre mondiale.

|

| La bataille de Stalingrad (1942-1943), tournant de la guerre en Europe. |

|

| La ville d'Hiroshima au Japon après la bombe atomique lancée par les Américains le 6 août 1945. |

La Seconde Guerre mondiale

A connaître et à savoir utiliser

Question centrale : en quoi la Seconde guerre mondiale est-elle à la fois une guerre totale et une guerre d'anéantissement ?

Un conflit total où toutes les armes ont été utilisées depuis le couteau dans les ruines de Stalingrad jusqu'à la Bombe au Japon.

Le conflit le plus meurtrier qui a impliqué autant voire plus les civils que les militaires, que les civils aient combattu ou aient subi (bombardements, massacres, génocides) : 50 millions de morts.

Un conflit total qui a mobilisé les hommes, les économies, les propagandes et les idéologies.

Diaporama du cours

1. Un affrontement planétaire

Chronologie

|

|

Puissances de l’Axe |

Pays envahis par les puissances de l’Axe |

Alliés avec les dates d’entrées en guerre |

Grandes batailles et débarquements |

|

Guerre en Asie et dans le Pacifique |

•

|

• 1937 Invasion de la Chine par le Japon • 1941-1942

|

• • |

• 1942 • 1945 |

|

Guerre en Europe et Afrique du Nord |

• • |

• 1939-40 • 1941-42 |

• • • |

• 1942 • 1943 • 1944 • 1945 |

Vidéos d'archives : à la différence des extraits de films à voir ici, ce sont de véritables images. Il y a plusieurs vidéos qui s'enchainent mais on peut aussi en voir la liste en cliquant en haut à droite. Parfois les commentaires sont en anglais ou il y a de la musique mais ce sont les images qui sont les plus importantes.

| Exemples dans les vidéos |

Batailles en Europe | • •

|

Batailles en Asie et dans le Pacifique | • • |

A) Les victoires de l'Axe jusqu'en 1942.

• 1937 Conquête de la Chine par le Japon, objectif privilégié de l’impérialisme japonais. L’armée progresse rapidement et entre dans Nankin le 13 décembre 1937 (massacres). Le Japon partage les visions ultranationalistes de l’Allemagne nazie et de l’Italie fasciste et rejoint l’Axe Rome-Berlin qui devient, le 27 septembre 1940, un pacte militaire tripartite.

• 1er septembre 1939 Attaque de la Pologne par l’Allemagne.

3 septembre, en réponse à cette agression, le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à l’Allemagne (« drôle de guerre » jusqu’au 10 mai 1940)

La Pologne écrasée en 4 semaines grâce à la tactique de la guerre éclair (= Blitzkrieg)

• 10 mai 1940 Ouverture du front à l'ouest. La France est vaincue et signe un armistice le 22 juin 1940.

Le Royaume-Uni, sous la conduite de Churchill, continue de résister, notamment lors de la bataille d’Angleterre (1940) ainsi qu’en Afrique pour la maîtrise de l’approvisionnement en pétrole.

• 22 juin 1941 opération Barbarossa attaque l’URSS par l'armée allemande. L’Armée rouge est rapidement débordée et en décembre 1941, les Allemands sont aux portes de Moscou.

• 7 décembre 1941 Pearl Harbor : dans le Pacifique, le Japon attaque la base américaine entraînant l’entrée en guerre des États-Unis.

Le front de l'Est et la guerre d'anéantissement. Pages 92-93.

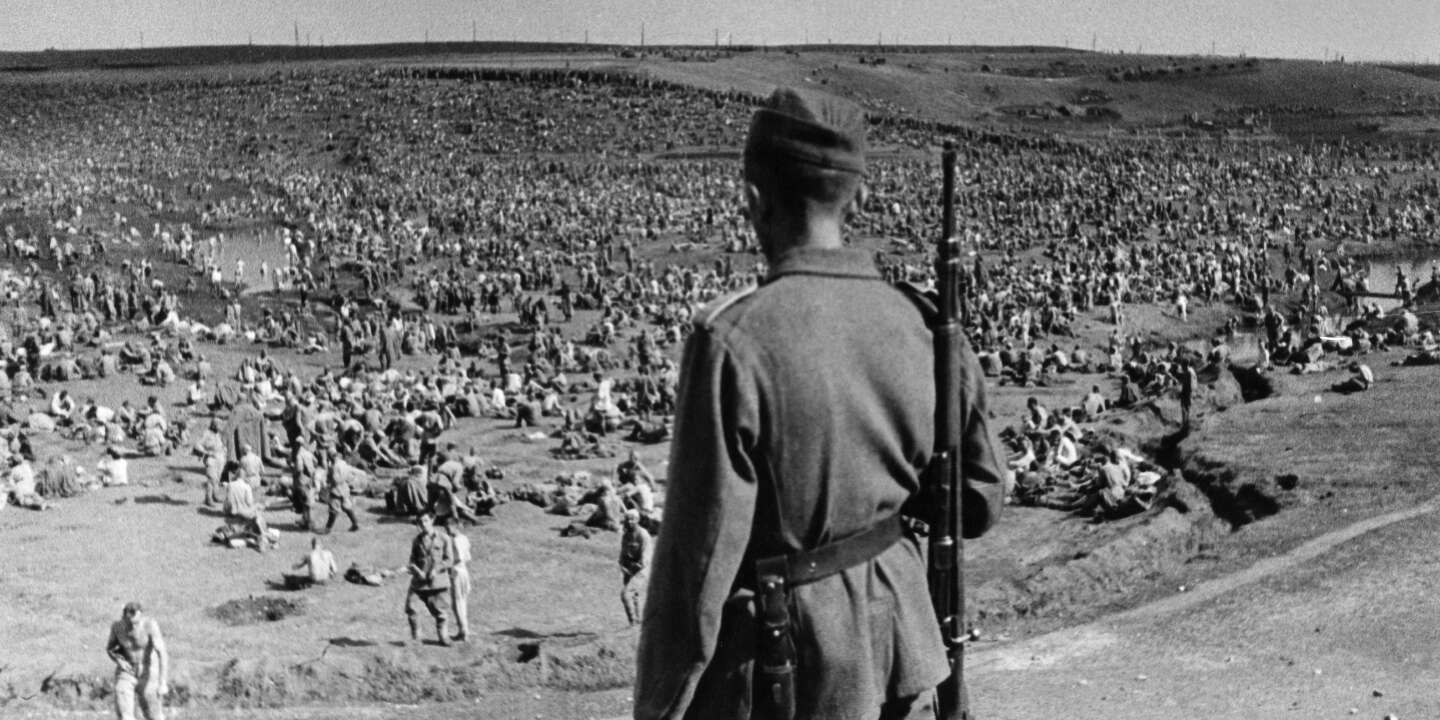

| |

| Un camp à ciel ouvert de prisonniers de guerre soviétiques, en Ukraine, à l’été 1941. La Wehrmacht (l'armée allemande) fit 5,4 millions de prisonniers de l'Armée rouge (armée soviétique) : entre la faim et les massacres, 60% soit 3,6 millions moururent. |

B) Un rapport de force qui s'inverse peu à peu (1942-1943)

Effort de guerre allié supérieur à celui de l’Axe : renversement de la situation. Britanniques et Américains s’imposent sur les mers et dans les airs. La marine allemande perd 60% de ses sous-marins.

Les États-Unis, devenus « l’arsenal de la démocratie » (Roosevelt, le 19 décembre 1940), fabriquent 275 000 avions, 6 340 000 véhicules légers, 90 000 chars et 65 millions de tonnes de navires.

1942-1943 victoires majeures des Alliés sur les trois fronts :

C) La reconquête des Alliés (1943-1945)

Juin 1944, le débarquement de Normandie et l'opération Bagration. Pages 86-87

1943 Débarquement de Sicile, libération de l'Italie et chute de Mussolini.

1944 6 juin Débarquement de Normandie + 15 août débarquement de Provence

25 août 1944 libération de Paris.

Mars 1945 passage du Rhin.

• A l'est de l'Europe.

Opération Bagration par les Soviétiques.

30 avril 1945 le drapeau soviétique flotte sur Berlin.

8 mai 1945 capitulation de l’Allemagne

• Dans le Pacifique

Forte résistance des Japonais face aux USA (lourdes attaques des kamikazes).

1945 Lourdes perte dans les îles (Iwo Jina, Okinawa).

6 et 9 août 1945 bombardement atomique sur les villes d’Hiroshima et Nagasaki (donner un coup d’arrêt définitif aux combats et prouver la supériorité militaires des États-Unis).

2 septembre 1945 capitulation du Japon. Fin de la guerre.

6 et 9 août 1945, les bombardements nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki. Pages 88-89

A l'aide des images de la vidéo, décrire les conséquences humaines et matérielles de ces bombardement. Nommer le type de population qui en a été victime. Quelle est la conséquence immédiate de ces bombardements ?

2. Les violences et les crimes de masse

A) Une guerre idéologique.

La mobilisation des civils et des militaires passe aussi par la propagande : pour celle-ci tous les moyens de communication sont mobilisés y compris et surtout le cinéma, et même les dessins animés. Cliquer ici pour découvrir comment Superman, Daffy Duck et les Trois Petits Cochons ont été mobilisés dans l'effort de guerre américain.

• Allemagne et Japon : idéologie raciale qui sert à justifier les violences les

plus extrêmes envers les populations considérées comme inférieures.

Expansion territoriale justifiée par la nécessité de créer un ordre

nouveau, grâce à des États forts : Lebensraum pour l’Allemagne, sphère de

coprospérité en Asie de l’Est.

• Démocraties : réaffirmation des principes moraux et

politiques (défense des libertés et respect de la dignité humaine).

14 août 1941 charte de l’Atlantique signée par les Américains et les Britanniques signent la pour les officialiser.

• L’URSS,

communiste, idéologiquement opposée à l’Allemagne nazie, les rejoints à partir

de 1941.

B) Une guerre totale

Guerre totale qui mobilise l’économie, la technologie, les forces humaines, etc.

• Travail des femmes dans les usines d’armement et dans les arsenaux (Six millions d’Américaines, surnommées « Les Rosies »)

Main d’œuvre forcée voire esclave des territoires occupés par l'Allemagne nazie.

• Innovations technologiques dans le domaine de l’armement.

1941 projet Manhattan (fabrication de la bombe atomique).

1944 premiers essais des missiles de longue portée, les V1 et V2 par l’Allemagne.

Fabrication industrielle du nylon pour les des parachutages.

• Destruction de l’outil de production de l’adversaire comme enjeu stratégique (bombardements d’usines et d’infrastructures).

• Augmentation de la capacité de destruction des armes : combats particulièrement meurtriers + généralisation des crimes de guerre (exemple Katyn).

Bombardements massifs des villes allemandes (Dresde en 1945) et japonaises (Tokyo février à mai 1945, Hiroshima 6 août 1945 et Nagasaki 9 août 1945).

C) Les génocides

Arrivée d'un convoi de juifs hongrois en 1944 au camp d'extermination d'Auschwitz. Tous ont été gazés à leur arrivée.Quel signe porte l'enfant et que signifie-t-il ? Pourquoi peut-on dire qu'il s'agit d'un génocide et non pas d'un acte de guerre ? Pour en savoir plus sur ce camp cliquer ici.

Shoah = génocide juif / Samudaripen = génocide tziganeA l'aide des documents démontrer que ces génocides sont de nature industrielle et déshumanisent leurs victimes.

L’idéal de purification de la « race » se radicalise pendant la guerre : politique d’assassinats systématiques et des centre de mises à mort en Europe orientale.

• Eté 1941 Einsatzgruppen dans les territoires soviétiques (Shoah par balles).

• 20 janvier 1942 la conférence de Wannsee décide la « solution finale » : la destruction totale des Juifs d’Europe et d’Afrique du Nord (Shoah en hébreu).

Les Juifs regroupés dans des ghettos envoyés vers des centres de mise à mort de type industrielle (Chelmno, Treblinka, Auschwitz-Birkenau…).

• Génocide des Tsiganes considérés comme impurs et assimilés à des « sous-hommes ».

3. La France et les Français pendant la Seconde guerre mondiale

• 3 septembre 1939 La France déclare la guerre à l’Allemagne. Les Français réticents (la « der des der »).

Drôle de guerre derrière la ligne Maginot.

• 10 mai 1940, offensive par les Pays-Bas et la Belgique : progression fulgurante (Blitzkrieg) et déroute militaire française. 60 000 soldats français tués, 2 millions capturés.

14 juin 1940 la Wehrmacht entre dans Paris : chaos et exode.

• 16 juin, Paul Reynaud démissionne. Le nouveau président du Conseil, le maréchal Pétain signe l’armistice à Rethondes le 22 juin 1940.

Juin 1940 en France : continuer ou arrêter la guerre. Pages 98-99.

Recopier ce tableau et le remplir à l'aide documents des pages 98-99.

B) Accepter la défaite : le gouvernement de Vichy.

• Un ordre nouveau né de la défaite : « l’État français » qui s’installe à Vichy.

10 juillet la chambre des députés accorde à Pétain les pleins pouvoirs.

Un régime autoritaire, réactionnaire, antirépublicain : programme de « Révolution nationale », devise « Travail, Famille, Patrie ».

• La collaboration.

— Octobre 1940 rencontre de Montoire entre Pétain et Hitler : la France livre des produits alimentaires et industriels, autorise l’envoi de main-d’œuvre en Allemagne dans le cadre du STO ( = Service du Travail Obligatoire).

— La Milice traque les résistants et les juifs.

• Une politique antisémite.

— Statut des Juifs d'octobre 1940 (exclusions diverses dont la fonction publique).

— Collaboration active à l’arrestation, l’internement et la déportation des Juifs (16 et 17 juillet 1942, rafle du Vél’ d’hiv, internement dans le camp de Drancy, puis déportation à Auschwitz-Birkenau).

C) Refuser la défaite : la Résistance.

De Gaulle et la France libre. Pages 100-101.

NB : dans l'est de l'Europe et en URSS on les appelle les partisans. Entre autres parce que l'Occupation y a été plus brutale, la résistance y a été plus massive. En Yougoslavie c'est même la résistance qui a libéré le pays.

• FFL et résistance extérieure.

— 18 juin 1940 Charles de Gaulle appelle à la Résistance au micro de la BBC à Londres : refus de la défaite et de l’abandon des idéaux républicains.

— Les Forces Françaises Libres (FFL) se structurent avec l’aide des Alliés, à Londres et dans l'Empire (60% des combattants sont des tirailleurs).

• Résistance intérieure.

— Dès 1940 premiers mouvements clandestins (= informer sur l’action de l’Occupant) et de réseaux (= renseignement, sabotage, évasion de prisonniers, cacher des juifs etc.).

— Intense répression de l’armée allemande et de la milice (exemple : Geneviève De Gaulle-Anthonioz, déportée à Ravensbrück).

— Le STO en 1943 amplifie l’engagement dans la Résistance.

— Les groupes militaires clandestins, les maquis des Forces Françaises de l’Intérieur (FFI), prennent une part active à la libération du territoire.

• Structuration de la résistance.

— 1942 Jean Moulin envoyé par de Gaulle pour unifier les mouvements de Résistance intérieure.

— 1943 Fondation du Conseil national de la Résistance (CNR) : préparer la libération, restaurer la République et reconstruire le pays après-guerre.

— 26 août 1944, Défilé sur les Champs Élysées avec de Gaulle et les membres du CNR. De Gaulle prend la tête du Gouvernement Provisoire de la République Française (GPRF) afin de restaurer la République.

Fan de De Gaulle (ou pas…), testez vos connaissances en cliquant sur les liens qui mènent aux quizz :

De Gaulle et l'appel du 18 juin.

De Gaulle et la Seconde guerre mondiale.

Vidéos de révision

Vidéos du cours et vidéos de révision. Cliquer en haut à droite pour voir la liste.

Vercors Le silence de la mer, 1942.

Commentaires

Enregistrer un commentaire